|

Das Große Marienburger Werder

von Lars G Johansson

![]()

Inhaltsverzeichnis:

| 1. | Einleitung |

| 2. | Das Große Werder - ein kurzer, historischer Überblick |

| 3. | Ein Besuch im Land der Mennoniten - Das Große Marienburger Werder |

| 4. | Der mennonitische Friedhof bei Pordenau |

| 5. | Über den Autor |

1. Einleitung

Für die meisten schwedischen, sicherlich aber auch für viele deutsche Leser, ist das Große Marienburger Werder unbekanntes Land, ein weißer Fleck auf der Landkarte. So ist es auch mir viele Jahre lang ergangen, obwohl es sich um die Heimat meiner Schwiegermutter handelt. Das Zitat oben habe ich von ihr, Leonore Paarmann, geb. Penner, aus Neukirch im Werder. Der Ausdruck ist unter Mennoniten bekannt und symbolisiert zweifelsohne die Bedeutung dieser Menschengruppe für die Entwicklung des Werders vom Sumpf bis zum fruchtbaren Ackerland. Mitte des 15. Jahrhunderts kamen die ersten Mennoniten als Religionsflüchtlinge aus den Niederlanden, damals eine spanische Exklave mit politischer und religiöser Nulltoleranz. Später wurde ihre Zuwanderung ermuntert, u.a. vom "Finanzmann" Hans Loitz in Danzig, der das wirtschaftliche Potential und die Tatkraft dieser Flüchtlinge verstanden hatte. Im Werder lebten sie dann bis 1945, von wo aus sie zusammen mit unendlich vielen anderen Europäern wieder auf die Flucht getrieben wurden.

Als Archäologe hege ich ein gewisses Interesse, auch für die Vor- und Frühgeschichte dieses Gebietes: Das Werder gab es ja auch vor der Blütezeit des Deutschen Ordens im 12. bis 14. Jahrhundert; entsprechend werden Menschen sich auch früher hier aufgehalten haben. Der Anlass für die folgenden Zeilen ist ein Besuch in diesem Gebiet, den meine Frau, Friederike, und ich im Sommer 2005 unternahmen, eine Reise auf der damals und heute in merkwürdiger Weise zusammenschmolzen.

2. Das Große Werder - ein kurzer, historischer Überblick

Das Werder ist ein sedimentiertes Flußdelta, geprägt von der quartärgeologischen Entwicklung der beiden Flüsse Weichsel/ Wisla und Nogat. Das Wort selbst - Werder - ist in vielen tief gelegenen Deltagebieten zu finden - wenn auch mit unterschiedlicher Orthographie: Wöhrt, Wärder, Wert(h). Im Internet sind eine ganze Reihe Werder zu finden, vor allem ein grün-weißes Fußballteam aus Bremen! Keine im jetzigen Polen - dort heißt es ja aber auch Zulawy, dafür mehrere z.B. im Mündungsgebiet der Weser. Die Ähnlichkeiten mit dem nordwestlichsten Teil des Kontinents sind auffällig in vieler Hinsicht, worauf ich zurückkommen werde. Mehrere Bedeutungen des Wortes sind zu verzeichnen, in unserem Fall dürfte "aus trockengelegtem Sumpf urbar gemachtes Land" am besten zutreffen.

In dieses Werder zogen sie, die Mennoniten, um die Arbeit mit Deichen und Entwässerungsgräben fortzusetzen, die schon zur Zeit des Deutschen Ordens angefangen worden war, sich aber seit der Schlacht von Tannenberg im Jahre 1410 in fortgeschrittenem Verfall befand. Als Gegenleistung wurde ihnen die Freiheit versprochen, ihre Religion nach ihren Vorstellungen auszuüben. Die Geschichte der Mennoniten, die historischen Hintergründe in den Niederlanden sowie Süddeutschland, Berührungspunkte mit anderen Reformbewegungen usw., hat Jürgen Weigle in dem, in diesem Forum veröffentlichten, Aufsatz "Über Mennoniten" dargelegt und muss hier nicht wiederholt werden.

Aber schon lange bevor das Gebiet zum Großen Werder wurde, hatten Menschen die Versorgungsmöglichkeiten dort für sich entdeckt...

Die ersten Menschen im Werder waren Fischer, Jäger und Sammler. Sie kamen mehrere tausend Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung dorthin. Zweifelsohne hat das Gebiet kleineren Gruppen von Menschen ein verhältnismäßig gutes Leben geboten, wenn auch mit den üblichen Plagen der Zeit; Krankheiten und andere unbeeinflussbare Verhältnisse waren sicherlich nicht unbedeutend in dieser Sumpflandschaft; Stichwort: Malaria! Es waren aber nur wenige Menschen, die sich zur jener Zeit hier aufhielten. Spuren fester Siedlungen sind im archäologischen Fundmaterial so gut wie gar nicht nachzuweisen. Nicht einmal die landhungrigen Wikinger haben sich, so weit ich weiß, im Werder niedergelassen, was recht deutlich darauf hinweist, wie wenig das Gebiet von diesen, bei weitem expansivsten Bauern der Vorzeit (800-1000 n.Chr.) geschätzt wurde. Die Spuren organisierter menschlicher Aktivität fangen, wie es scheint, erst mit dem Deutschen Orden an. Aber diese Folgerung könnte natürlich auch ein Trugschluss auf Grund mangelnder Forschung sein...

Das Werder, das die Ordensleute vorgefunden haben, war dementsprechend kein "Höhepunkt", weder wörtlich noch aus Sicht des Zivilisations- oder Missionsauftrages. Die ersten edlen Ritter müssen vor einem Sumpfgelände von schier unendlicher Ausdehnung gestanden haben, äußerst dünn besiedelt. Nicht viel war dort zu holen für diejenigen, die neue Länder zu christianisieren (lies: kolonisieren) suchten, nachdem das Heilige Land dem Orden aus den Händen geglitten war. Das Werder war sicherlich auch nicht das erste, worüber sich die Ordensleute gestürzt haben werden. Erst nachdem die Umgebungen in dem weitgedehnten Ordensland militärisch und politisch einigermaßen gesichert waren und die wirtschaftlichen Realitäten die enthusiastischen Rittern einzuholen begannn, richteten sie den Blick auf das Werder, das allerdings höchstens ein wirtschaftliches Potential besaß.

Das Eindeichen des Landes zum Schutz gegen die Gewalt der Gewässer - wiederum eine Ähnlichkeit mit der Nordwestecke des Kontinents - muss eines der ersten Aufgaben gewesen sein, der sich das Ordensvolk gestellt sah. Die Landzunge, wo sich Weichsel und Nogat trennen, die Montauer Spitze, dürfte dabei hohe Priorität gehabt haben. Möglicherweise - soweit ich weiß, gibt es aber weder archäologische noch historische Beweise für diese Annahme - wurde auch das Abschneiden der Schwente (und Tiege) schon früh durchgeführt. Durch eine solche Maßnahme wäre schnell und einigermaßen effektiv ein relativ großes Stück Werderland gesichert worden. Auch bietet diese Annahme eine elegante Erklärung für die später geringe Bedeutung dieses Gewässers als Fluss und Transportweg.

Ganz klar ist aber, dass eine umfassende Eindeichung während der Zeit des Ordens vollzogen wurde. Große Teile des Werders wurden trockengelegt und bevölkert - viele der Dörfer, die wir aus späteren Zeiten kennen, wurden zu dieser Zeit gegründet. Wie aber hat man dieses gewaltige Projekt durchgeführt? Wer hatte die Motivation, dieses Sumpfgebiet in ein fruchtbares Ackerland umzuwandeln? In der Einleitung des genannten Artikels weist Jürgen Weigle auf die Hypothese der arbeitswilligen Einwanderer aus dem Westen hin; schließlich mussten ja all diejenigen, die in den seit langem etablierten Gebieten im Westen keine Höfe zu erben hatten, irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten. So der Grundgedanke dieser Hypothese, der allerdings von den Historikern, die mit der Ostsiedlung arbeiten, keinen Anklang mehr findet.

Denn die Umwandlung einer Gesellschaft, die gekennzeichnet war durch eine geringe Bevölkerungszahl und einem nur niedrige Erträge erwirtschaftenden Ackerbau, in eine mit grösserer Bevölkerung, höheren landwirtschaftlichen Erträgen und einer zunehmenden Bedeutung der Handwerkerschaft, geschah nämlich so ziemlich gleichzeitig überall im Europa des 11. - 13. Jahrhunderts. Diese Entwicklung hielt an bis die größte Naturkatastrophe in der Geschichte Europas eintraf: die Pest. Wer Lebens- und Wirtschaftsraum suchte, musste demnach nicht allzu weit weg ziehen. Diejenigen, die trotzdem weiter zogen, waren erstaunlich wenige. Durch die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Landes war aber ein sehr rascher Bevölkerungszuwachs möglich; es ist sogar von einer Verdoppelung der Bevölkerung in 25 Jahren die Rede. Die Frage bleibt natürlich offen, in wieweit diese verallgemeinernden Hypothesen der Historiker auch für die Sümpfe des Weichseldeltas zutreffend sind...?

Eine gegensätzliche Hypothese geht davon aus, dass die "Sklavenarbeit" des Eindeichens in der Tat auch von Sklaven, hauptsächlich lettischen und litauischen Kriegsgefangenen, ausgeführt wurde. Letztlich war ja der Deutsche Orden ins Land gekommen, um, auch mit Zwangsmethoden, die heidnischen Länder im Osten zu bekehren. Wahrscheinlich aber gibt es keine einfache Erklärung; es spielen stattdessen verschiedene Ereignisse eine Rolle. Möglicherweise war es eine Vielfalt menschlicher Schicksale, die dieses gewaltige Projekt voranbrachten - wir werden es nie mit Sicherheit erfahren...

Dagegen wissen wir, dass einige namentlich bekannte Personen schon früh mit der Urbarmachung beauftragt waren: Meinhart von Querfort (1288-1299) in Elbing und sein Nachfolger Konrad Sack (1302-1306) gehören zu den ersten bekannten Landmeistern, die im Werder systematisch eingedeicht haben. Es sollte vielleicht auch erwähnt werden, dass viele der späteren Techniken den Ordensleuten ja noch nicht zur Verfügung standen, z.B. die vom Wind angetriebene Archimedesschraube, die in den Niederlanden so unendlich viel bedeutet hat. Die ermöglicht nämlich das Entwässern von Arealen, die unterhalb der umgebenden Wasseroberfläche liegen. Für die Mennoniten wurde diese Mühle später zu einem wichtigen Instrument und erlaubte eine Urbarmachung, die zu Ordenzeiten nie erreicht wurde.

Das Große Werder blühte unter dem Orden noch gut weitere 100 Jahre nach Querfort und Sack, obwohl die Wolken am Horizont immer bedrohlicher wurden: Der Deutsche Orden hat es nie geschafft, Litauen zu unterwerfen, und trotz intensiver Versuche des Hochmeisters Konrad von Jungingen (1393-1407) konnte der Frieden mit Polen nicht eingehalten werden. Unendliche Intrigen der Herzöge und Markgrafen der umgebenden Länder führten ständig zu militärischen Zwischenfällen. All das und innere Streitigkeiten führten dazu, dass der Ordensstaat immer schwächer wurde. Mit der Schlacht von Tannenberg im Jahre 1410 war die Macht des Ordens endgültig und für immer gebrochen, zumindest was das Werder betrifft.

Wie alle Verfallsprozesse war auch der Untergang des Ordens ein langsamer Tod. Zu jener Zeit haben viele Menschen sicherlich nicht verstanden, dass sich neue Zeiten anbahnten. Durch die Aufteilung des Ordenslandes in mehrere Teile - Königlich Preußen unter polnischer Hoheit, das bischöfliche Ermland sowie das eigentliche, übrig gebliebene Ordensland mit Königsberg als Hauptstadt, wurde möglicherweise die Illusion aufrecht erhalten, dass alles wieder so werden würde wie es einmal war. Dieses Phänomen kommt doch irgendwie bekannt vor, oder...?

Zu jener Zeit war vieles von dem, was früher aufgebaut worden war und einen gewissen Reichtum im fruchtbaren Werder geschaffen hatte, wieder zerstört. Die verhältnismäßig einfachen Techniken der Ordensleute hatten nicht ausgereicht, ein beständiges Bollwerk gegen die Kräfte des Wassers zu errichten und das Große Werder langfristig als landwirtschaftliche Region zu sichern. Die alten Deiche waren vernachlässigt worden, und die ursprüngliche Natur hatte das Land von neuem erobert; viele der während der Zeit des Ordens gegründeten Dörfer waren verlassen und menschenleer.

So sah das Land aus, als die ersten Mennoniten in das Danziger Werder, also westlich der Weichsel, kamen, nachdem im Jahre 1542 ein Haftbefehl gegen Menno Simmons erteilt worden war. Die Fortsetzung der Geschichte hat Jürgen Weigle in seinem Artikel "Über Mennoniten" geschildert.

3. Ein Besuch im Land der Mennoniten - Das Große Marienburger Werder

Die folgenden Zeilen sind, wie bereits erwähnt, nach einem Besuch in diesem Gebiet im Sommer 2005 entstanden. In diesem Artikel werden durchgehend die deutschen Ortsnamen benutzt, aus dem einfachen Grund, weil die Schilderung hauptsächlich das Große Marienburger Werder der Mennoniten darstellt, obwohl unsere Reise uns natürlich durch Wielkie Zulawy Malborskie führte.

Die folgenden Zeilen sind, wie bereits erwähnt, nach einem Besuch in diesem Gebiet im Sommer 2005 entstanden. In diesem Artikel werden durchgehend die deutschen Ortsnamen benutzt, aus dem einfachen Grund, weil die Schilderung hauptsächlich das Große Marienburger Werder der Mennoniten darstellt, obwohl unsere Reise uns natürlich durch Wielkie Zulawy Malborskie führte.

Zu Leonores Zeit fuhr man nur selten nach Danzig. Obwohl es von Neukirch dorthin mit heutiger Kommunikation eine Kleinigkeit

ist, war eine Reise mit Pferd und Wagen schon eine größere Angelegenheit, zumal eine feste Verbindung über die Weichsel nur im

viel weiter südlich gelegenen Dirschau bestand: die legendäre Brücke (Abb. 1), über die endlose Trecks am Ende des zweiten

Weltkrieges zogen... Von Neukirch aus wurde die Weichsel in jener Zeit mittelst einer kleinen Fähre ein Stück nördlich von

Schönsee überquert. Heute zeugt dort nur der steingepflasterte Weg über den Deich von dem ehemaligen Fähranleger (Abb. 2).

Schönsee überquert. Heute zeugt dort nur der steingepflasterte Weg über den Deich von dem ehemaligen Fähranleger (Abb. 2).

Ruhe suchende Angler haben dort jetzt ein friedvolles Plätzchen gefunden. Die Straßen, oft wunderschöne Alleen (Abb. 3),

waren Stein- oder Schotterstraßen - was heutzutage auch öfters der Fall ist. Oder die eine Hälfte ist mit Stein belegt und

die andere Hälfte Schotterstraße, der sogenannte Winter- und Sommerweg

(Information von Jürgen Weigle). Auf diese Weise wurde ein witterungsunabhängiges Fortkommen

gesichert. Leider hat man später versucht, die alten Pflasterstraßen zu asfaltieren, was durch Wind und Witterung zu einer

katastrophalen Straßenqualität geführt hat! Obwohl in Polen generell sehr viel geschehen ist seit dem Ende der

kommunistischen Ära, stellen viele dieser Straßen eine schwere Herausforderung für moderne Autos dar. Als wir Leonore

gegenüber den katastrophalen Zustand der Straße zwischen Neukirch und Pordenau erwähnten, antwortete sie: "Ja, dieser

Weg war schon immer fürchterlich schlecht!" - als lägen nicht 60 Jahre, ein Weltkrieg sowie eine neue Staats- und

Sprachgrenze dazwischen ...!

Ruhe suchende Angler haben dort jetzt ein friedvolles Plätzchen gefunden. Die Straßen, oft wunderschöne Alleen (Abb. 3),

waren Stein- oder Schotterstraßen - was heutzutage auch öfters der Fall ist. Oder die eine Hälfte ist mit Stein belegt und

die andere Hälfte Schotterstraße, der sogenannte Winter- und Sommerweg

(Information von Jürgen Weigle). Auf diese Weise wurde ein witterungsunabhängiges Fortkommen

gesichert. Leider hat man später versucht, die alten Pflasterstraßen zu asfaltieren, was durch Wind und Witterung zu einer

katastrophalen Straßenqualität geführt hat! Obwohl in Polen generell sehr viel geschehen ist seit dem Ende der

kommunistischen Ära, stellen viele dieser Straßen eine schwere Herausforderung für moderne Autos dar. Als wir Leonore

gegenüber den katastrophalen Zustand der Straße zwischen Neukirch und Pordenau erwähnten, antwortete sie: "Ja, dieser

Weg war schon immer fürchterlich schlecht!" - als lägen nicht 60 Jahre, ein Weltkrieg sowie eine neue Staats- und

Sprachgrenze dazwischen ...!

Heute überquert man die Weichsel auf der neuen Brücke der Straße 7 zwischen Danzig und Elbing, es sei dann, man zieht

es vor - wie wir es getan haben - die Hauptstraße bei Quadenfort zu verlassen und auf der Straße 501 weiterzufahren. Auf

dem Weg zu Bohnsack führt eine abenteuerliche Pontonbrücke über die Tote Weichsel. Dann fährt man parallel zur

Ostseeküste, wo die schönsten denkbaren Sandstrände sich meilenweit ausbreiten, auf die Frische Nehrung (Abb. 4) hinaus

dem Weg zu Bohnsack führt eine abenteuerliche Pontonbrücke über die Tote Weichsel. Dann fährt man parallel zur

Ostseeküste, wo die schönsten denkbaren Sandstrände sich meilenweit ausbreiten, auf die Frische Nehrung (Abb. 4) hinaus

bis zur Demarkationslinie zu Russland. Die Strände verlaufen weiter, aber hier ist russisches Sperrgebiet und es ist

wahrscheinlich klug, sich fernzuhalten. Bei Schievenhorst führt eine recht eigenartige Fähre (Abb. 5)

über den, im Jahre 1895 fertig gestellten, Weichseldurchstich, dann hat man das Große Marienburger Werder erreicht.

Kurz nach Nickelswalde geht es südwärts, die Elbinger Weichsel wird überquert, und nach einer Weile sind wir wieder an

der Weichselbrücke der Straße 7 angelangt. Nach wenigen Metern findet sich linkerhand ein erstes Zeichen mennonitischer

bis zur Demarkationslinie zu Russland. Die Strände verlaufen weiter, aber hier ist russisches Sperrgebiet und es ist

wahrscheinlich klug, sich fernzuhalten. Bei Schievenhorst führt eine recht eigenartige Fähre (Abb. 5)

über den, im Jahre 1895 fertig gestellten, Weichseldurchstich, dann hat man das Große Marienburger Werder erreicht.

Kurz nach Nickelswalde geht es südwärts, die Elbinger Weichsel wird überquert, und nach einer Weile sind wir wieder an

der Weichselbrücke der Straße 7 angelangt. Nach wenigen Metern findet sich linkerhand ein erstes Zeichen mennonitischer

Kultur: Ein Vorlaubenhaus. Dieser Haustyp, von ansehnlichen Dimensionen, ist von einem im Obergeschoss ausgebauten

Giebel gekennzeichnet (Abb. 6), wodurch ein überdecktes Areal vor dem Haupteingang entsteht. Hier können sogar Pferd

und Wagen Unterstand finden, als Schutz bei sowohl schlechtem wie zur Sommerzeit oft sehr heißem Wetter. Das

Kultur: Ein Vorlaubenhaus. Dieser Haustyp, von ansehnlichen Dimensionen, ist von einem im Obergeschoss ausgebauten

Giebel gekennzeichnet (Abb. 6), wodurch ein überdecktes Areal vor dem Haupteingang entsteht. Hier können sogar Pferd

und Wagen Unterstand finden, als Schutz bei sowohl schlechtem wie zur Sommerzeit oft sehr heißem Wetter. Das

Vorlaubenhaus ist auf jeden Fall typisch für diese Gegend, ein Kennzeichen mennonitischer Kultur und, glaube ich, auch

mennonitischer Denkweise. Den Unterstand als Veranda zu nutzen, war wahrscheinlich eine recht fremde Vorstellung,

konnte er doch wirtschaftlich genutzt werden. Das Gleiche galt dem darüber gelegenen Giebel: Statt ihn als exklusiven

Wohnraum zu nutzen, fand er als Getreidespeicher Verwendung - dort oben war es trocken und einigermaßen rattenfrei

(Dass es nicht immer so war, berichtet Jürgen Weigle, dessen Großvater ein Vorlaubenhaus besaß:

Dort war der "Unterstand" hauptsächlich Haupteingang, durch den Diele und Große Stube erreicht wurden. Im Obergeschoss

waren Gästezimmer eingerichtet!). Die Häuser sind aber keineswegs ohne künstliche Verzierung, wenn diese

auch oft religiöse Symbolik verrät. Ein Detailphoto des Haupteingangs zu Neukirch no 13 zeigt die Doppeltür mit

bronzenen Türklopfern sowie die aufgehende Sonne. Oberhalb der Türen finden sich Verzierungen auf dem Sims (Abb. 7)

Vorlaubenhaus ist auf jeden Fall typisch für diese Gegend, ein Kennzeichen mennonitischer Kultur und, glaube ich, auch

mennonitischer Denkweise. Den Unterstand als Veranda zu nutzen, war wahrscheinlich eine recht fremde Vorstellung,

konnte er doch wirtschaftlich genutzt werden. Das Gleiche galt dem darüber gelegenen Giebel: Statt ihn als exklusiven

Wohnraum zu nutzen, fand er als Getreidespeicher Verwendung - dort oben war es trocken und einigermaßen rattenfrei

(Dass es nicht immer so war, berichtet Jürgen Weigle, dessen Großvater ein Vorlaubenhaus besaß:

Dort war der "Unterstand" hauptsächlich Haupteingang, durch den Diele und Große Stube erreicht wurden. Im Obergeschoss

waren Gästezimmer eingerichtet!). Die Häuser sind aber keineswegs ohne künstliche Verzierung, wenn diese

auch oft religiöse Symbolik verrät. Ein Detailphoto des Haupteingangs zu Neukirch no 13 zeigt die Doppeltür mit

bronzenen Türklopfern sowie die aufgehende Sonne. Oberhalb der Türen finden sich Verzierungen auf dem Sims (Abb. 7)

Die deutsche Anwesenheit im Werder ist nicht zu übersehen, auch wenn sie nur historisch ist. Sie zeigt sich durch architektonische Elemente, wie eben erwähnt, aber auch die Ortsnamen sind oft noch die deutschen, einfach ins polnische übertragen - Neukirch heißt heute Nova Cerkiew. Den einen oder anderen, nach dem Krieg zurückgebliebenen Deutschen gibt es auch noch, wie z.B. Herrn Neumann und sein Bruder, der erste deutsch, der andere polnisch sprechend. Auf dem Marktplatz in Groß Lichtenau halten die beiden Ausschau nach deutschen - oder schwedischen, das macht für sie keinen Unterschied - Touristen, denen sie die Geschichte ihres Lebens erzählen können, die Geschichte des Dorfes oder auch andere Geschichten, selbstverständlich in Erwartung eines Obolus... Es sind übrigens keine uninteressanten Geschichten, die Herr Neumann zu erzählen weiß, aber das muss ein anderer Aufsatz werden.

4. Der mennonitische Friedhof bei Pordenau

Ein Ziel unserer Reise war es, mennonitische Friedhöfe zu suchen, kein leichtes Ziel, wie sich zeigen sollte. Überhaupt fanden sich kaum Gräber aus der Zeit vor 1960. Der oben genannte Herr Neumann erzählte uns, nach anfänglichem Erstaunen, dass die Friedhöfe nach dem Krieg häufig neu geordnet worden sind, und alte Gräber geräumt wurden, um neuen Platz zu schaffen.

Waren ältere Gräber schon selten, so waren mennonitische Gräber kaum vorhanden. Die drei gusseisernen Kreuze auf dem

katholischen Friedhof in Schönsee sind seltene Ausnahmen. Die Andenken an Sara Froese (Abb. 8), Heinrich Penner und

Catharina Woelke sind zwar verrostet und sehen etwas verloren aus, sind aber dort im heutigen Jeziernik noch zu finden.

Waren ältere Gräber schon selten, so waren mennonitische Gräber kaum vorhanden. Die drei gusseisernen Kreuze auf dem

katholischen Friedhof in Schönsee sind seltene Ausnahmen. Die Andenken an Sara Froese (Abb. 8), Heinrich Penner und

Catharina Woelke sind zwar verrostet und sehen etwas verloren aus, sind aber dort im heutigen Jeziernik noch zu finden.

Der mennonitische Friedhof - kurz erwähnt in Jürgen Weigles Artikel -, der zwischen Neukirch und Pordenau, direkt an der schmalspurigen Kleinbahn gelegen hat war, so wurde uns berichtet, völlig zerstört, ausradiert von dieser Welt. Für einen Archäologen ist schwer vorstellbar, dass ein Friedhof - wenn auch noch so verkommen und verwahrlost -, der noch vor 20 Jahren gut sichtbar gewesen war, im Jahre 2005 völlig von der Erdoberfläche verschwunden sein sollte. Die Vegetation müsste von der Umgebung - hauptsächlich Acker- und Weideland - abweichen und damit seine Lage "verraten". Und im zugewachsenen Gebüsch, das Jürgen Weigles Bruder beschrieben hatte, dürften noch physische Hinterlassenschaften in Form von Grabsteinen und anderem zu finden sein.

Und genau so ist es auch gewesen: Meine Frau und ich haben ein kleines Gehölz mit reicher Untervegetation gefunden,

das direkt an der Straße, einen Kilometer südlich von Neukirch, etwas "unmotiviert" in der Landschaft erschien (Abb.9).

Das Gehölz, oder wie man es nun benennen will - übrigens auf dem Satellitenfoto im Internet gut sichtbar - misst nur

etwa 40 mal 40 Meter (keinerlei Vermessungsgerät wurde auf dieser Urlaubstour mitgeführt, weshalb wir uns auf

primitives Abschreiten verlassen mussten!) und ragt in einen Acker hinein. Selbstverständlich kann dieses Gebiet

auch größer gewesen sein; zurückgeblieben sind dann nur jene Flächen, wo zu viele Steine und sonstiges herumlag,

um ein Pflügen zu ermöglichen. Dem Augenschein nach war dies aber nicht festzustellen

(Erst viel später habe ich von Jürgen Weigle einen Plan bekommen, auf dem die Lage der Gräber

sowie das von uns postulierte Wohnhaus - in Wirklichkeit die Kirche, in der auch die Wohnung des Glöckners eingeräumt

war, dargestellt war.)

Und genau so ist es auch gewesen: Meine Frau und ich haben ein kleines Gehölz mit reicher Untervegetation gefunden,

das direkt an der Straße, einen Kilometer südlich von Neukirch, etwas "unmotiviert" in der Landschaft erschien (Abb.9).

Das Gehölz, oder wie man es nun benennen will - übrigens auf dem Satellitenfoto im Internet gut sichtbar - misst nur

etwa 40 mal 40 Meter (keinerlei Vermessungsgerät wurde auf dieser Urlaubstour mitgeführt, weshalb wir uns auf

primitives Abschreiten verlassen mussten!) und ragt in einen Acker hinein. Selbstverständlich kann dieses Gebiet

auch größer gewesen sein; zurückgeblieben sind dann nur jene Flächen, wo zu viele Steine und sonstiges herumlag,

um ein Pflügen zu ermöglichen. Dem Augenschein nach war dies aber nicht festzustellen

(Erst viel später habe ich von Jürgen Weigle einen Plan bekommen, auf dem die Lage der Gräber

sowie das von uns postulierte Wohnhaus - in Wirklichkeit die Kirche, in der auch die Wohnung des Glöckners eingeräumt

war, dargestellt war.)

Die folgende archäologische Miniaufnahme (Abb. 10) bestätigte, dass wir den Friedhof "wiederentdeckt" hatten. Nur

wenige Minuten im hauptsächlich von Mücken und Gnitzen bewohnten Untergehölz führten uns zu einem Grabstein, worauf,

nach anfänglicher Mühe, gelesen werden konnte:

Die folgende archäologische Miniaufnahme (Abb. 10) bestätigte, dass wir den Friedhof "wiederentdeckt" hatten. Nur

wenige Minuten im hauptsächlich von Mücken und Gnitzen bewohnten Untergehölz führten uns zu einem Grabstein, worauf,

nach anfänglicher Mühe, gelesen werden konnte:

Wilfried Dyck

+ 23.10. 1926

geb. 28.1. 1909

Bald wurden weitere Steine sichtbar, Grab- und Kantsteine, ebenso mehrere fragmentarische und umgestürzte Fundamente und sonstige grabarchitektonische Elemente. Auf dem nächsten Stein, der - zumindest teilweise - interpretiert werden konnte (Abb. 11) stand:

Jackob Dyck

Jackob Dyck

... in Prangenau

15. März 1770

... 2. juni 1839

und dessen Gattin

Catharina

Geb. Wi...(Abb. 11)

Erst nach unserer Rückkehr nach Schweden und den ersten Vergleichen mit dem Familienarchiv wurde uns klar, dass dieser Jacob Dyck und seine Gattin, Catharina Wienss, geboren 1783 in Fürstenwerder und gestorben 1862 in Prangenau, deren sterbliche Überreste unter dem zerschlagenen Stein ruhten, den wir in dem zugewachsenen Gehölz gefunden hatten, die Ur-Ur-Urgroßeltern von Leonore waren!

Bei unserem Suchen im "Friedhofsgehölz" haben wir viele weitere umgestürzte Steine gefunden. Die meisten lagen zum

Glück mit den Inschriften nach unten. Zum Glück deshalb, weil sie dadurch der Zerstörung entgangen sind, zumindest

was Erosion und ähnliches betrifft. Pech für uns natürlich, weil wir dadurch die Inschriften nicht lesen konnten.

Dies war unter den gegebenen Umständen aber das geringere Übel. Ein viel größeres Problem ist, wie der Friedhof

überhaupt vor der vollständigen Vernichtung - wie sie von Leuten, die wir dort getroffen haben, schon vermutet worden

ist - gerettet werden kann. Denn sie ist absehbar; schon jetzt wird das Gehölz fürs Verbrennen von Müll und als Abfalldeponie

benutzt. Wir haben dort leere Kunstdüngersäcke und sonstiges vorgefunden; kein Wunder, denn das Stück Land ist

wirtschaftlich nicht zu nutzen. Es ist eine Frage der Zeit, bis irgendein Landwirt, vielleicht mit Hilfe größerer

(EU-)Mittel, das Areal "säubert" und zusätzliche 160 Quadratmeter Ackerland gewinnt...

Bei unserem Suchen im "Friedhofsgehölz" haben wir viele weitere umgestürzte Steine gefunden. Die meisten lagen zum

Glück mit den Inschriften nach unten. Zum Glück deshalb, weil sie dadurch der Zerstörung entgangen sind, zumindest

was Erosion und ähnliches betrifft. Pech für uns natürlich, weil wir dadurch die Inschriften nicht lesen konnten.

Dies war unter den gegebenen Umständen aber das geringere Übel. Ein viel größeres Problem ist, wie der Friedhof

überhaupt vor der vollständigen Vernichtung - wie sie von Leuten, die wir dort getroffen haben, schon vermutet worden

ist - gerettet werden kann. Denn sie ist absehbar; schon jetzt wird das Gehölz fürs Verbrennen von Müll und als Abfalldeponie

benutzt. Wir haben dort leere Kunstdüngersäcke und sonstiges vorgefunden; kein Wunder, denn das Stück Land ist

wirtschaftlich nicht zu nutzen. Es ist eine Frage der Zeit, bis irgendein Landwirt, vielleicht mit Hilfe größerer

(EU-)Mittel, das Areal "säubert" und zusätzliche 160 Quadratmeter Ackerland gewinnt...

Es gelang uns, einige weitere Inschriften zu deuten:

P.W.

P.W.

Es strömt durch unsere Herzen

Des Trostes süßes Liecht

Die klagen und die Schmerzen

Dort oben sind sie nicht

(Abb. 12)

Ein weiters Beispiel:

Hier ruht der

?

Johan Warkentin

Geb. d. 19 März 1797

Gest. d. 3. August 1868

im Alter von

71 Jahren 14 Monaten und 15 Tagen

(Abb. 13)

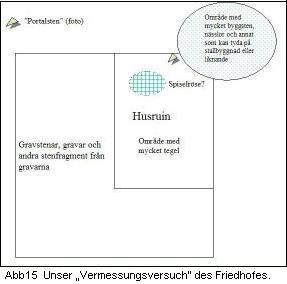

Aber nicht nur die Gräber, sondern auch das "Gebetshaus" oder Kirche - abgebildet in Jürgen Weigles Artikel

(ein Erinnerungsbild, von seinem Bruder erstellt) - scheint hier, und vielleicht auch ein Stück außerhalb des

heutigen Gehölzes, gelegen zu haben. Die südöstliche Ecke scheint nämlich Reste eines Backsteingebäudes enthalten

zu haben, möglicherweise sogar mit granitenen architektonischen Bestandteilen (Abb. 14). Der zusammengestürzte

Schornstein mit darunter befindlichen Feuerstellen deutet auf ein Wohnhaus hin, das, hinsichtlich der Größe des

Grundstückes, nicht sehr groß gewesen sein kann (Vgl. Anm. 3. Das Haus hatte eine Fläche

von etwa 160 m2 (Jürgen Weigle).), jedenfalls kleiner als es in der genannten Abbildung (die ja

ein Erinnerungsbild aus jungen Jahren ist) erscheint. Die übersichtliche Zeichnung, ohne Exaktheit, vermittelt

vielleicht jedoch ein Bild dessen, was wir vorgefunden haben (Abb. 15).

Aber nicht nur die Gräber, sondern auch das "Gebetshaus" oder Kirche - abgebildet in Jürgen Weigles Artikel

(ein Erinnerungsbild, von seinem Bruder erstellt) - scheint hier, und vielleicht auch ein Stück außerhalb des

heutigen Gehölzes, gelegen zu haben. Die südöstliche Ecke scheint nämlich Reste eines Backsteingebäudes enthalten

zu haben, möglicherweise sogar mit granitenen architektonischen Bestandteilen (Abb. 14). Der zusammengestürzte

Schornstein mit darunter befindlichen Feuerstellen deutet auf ein Wohnhaus hin, das, hinsichtlich der Größe des

Grundstückes, nicht sehr groß gewesen sein kann (Vgl. Anm. 3. Das Haus hatte eine Fläche

von etwa 160 m2 (Jürgen Weigle).), jedenfalls kleiner als es in der genannten Abbildung (die ja

ein Erinnerungsbild aus jungen Jahren ist) erscheint. Die übersichtliche Zeichnung, ohne Exaktheit, vermittelt

vielleicht jedoch ein Bild dessen, was wir vorgefunden haben (Abb. 15).

Schon diese recht unsystematische Besichtigung ergab brauchbare Ergebnisse, und es wäre zweifelsohne für einen

Archäologen sehr verlockend, dieses Stückchen Erde untersuchen zu dürfen. Allerdings müssten etwaige Maßnahmen

genau durchdacht werden: Sollte der Friedhof nur gesäubert und wieder sichtbar gemacht werden, oder sollte man

eine Rekonstruktion vornehmen? Nach meiner archäologischen Meinung sollte so wenig wie möglich gemacht werden.

Wie auch immer Massnahmen aussehen würden, jede Entscheidung könnte angefochten oder zumindest in Frage gestellt

werden. Was, wenn der Landwirt nun wirtschaftliche Möglichkeiten bekommt, das Gehölz in anderer Art zu "säubern"

als ich es mir vorstelle? Wie wichtig ist es überhaupt, gemeinnützig ein Denkmal wie dieses zu erhalten und für

wen? Gibt es ein Interesse daran, und ist es in dem Fall polnischer oder deutscher Art - oder vielleicht

beidseitiger? Gibt es wirtschaftliche Interessen an der Erhaltung? Sicher gibt es noch vieles, worüber man

nachdenken muss.

Schon diese recht unsystematische Besichtigung ergab brauchbare Ergebnisse, und es wäre zweifelsohne für einen

Archäologen sehr verlockend, dieses Stückchen Erde untersuchen zu dürfen. Allerdings müssten etwaige Maßnahmen

genau durchdacht werden: Sollte der Friedhof nur gesäubert und wieder sichtbar gemacht werden, oder sollte man

eine Rekonstruktion vornehmen? Nach meiner archäologischen Meinung sollte so wenig wie möglich gemacht werden.

Wie auch immer Massnahmen aussehen würden, jede Entscheidung könnte angefochten oder zumindest in Frage gestellt

werden. Was, wenn der Landwirt nun wirtschaftliche Möglichkeiten bekommt, das Gehölz in anderer Art zu "säubern"

als ich es mir vorstelle? Wie wichtig ist es überhaupt, gemeinnützig ein Denkmal wie dieses zu erhalten und für

wen? Gibt es ein Interesse daran, und ist es in dem Fall polnischer oder deutscher Art - oder vielleicht

beidseitiger? Gibt es wirtschaftliche Interessen an der Erhaltung? Sicher gibt es noch vieles, worüber man

nachdenken muss.

Dem Platz seine Würde zurück zu geben - ohne irgendwie versuchen zu wollen, ihn wiederherzustellen oder zu rekonstruieren, lediglich wieder "sichtbar" zu machen - ist verlockend. Der Platz ist sowohl schön wie auch tragisch; er ist jetzt schon ein Zeitdokument. Seine Pietät liegt darin, dass er historisch ist, und sein jetziger trauriger Zustand darin, dass er von den meisten nicht verstanden wird. Wenige Menschen, wenn überhaupt irgend jemand im näheren Umkreis, verstehen, was dieses kleine Wäldchen symbolisiert: Ein Stück Geschichte des Großen Werders, ohne den trübseligen, politischen Unterton, den die Relationen zwischen Polen und Deutschland, schon seit den Zeiten des Deutschen Ordens, meistens gehabt haben.

Hier geht es um Menschen, die aus religiöser Überzeugung ihre holländische Heimat verlassen mussten, und schon im 16. Jahrhundert ins Werder kamen. Aus politischen Gründen, auf die sie keinen Einfluss hatten, wurden sie wieder Flüchtlinge, diesmal als Deutsche. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die heutigen Bewohner des Werders - auch sie meistens Flüchtlinge, diesmal aus den polnischen Gebieten im Osten, die von der Sowjetunion annektiert wurden - jetzt einigermaßen gut im Großen Marienburger Werder leben können. Eine solche Geschichte müsste doch eigentlich Brücken bauen... ?

5. Über den Autor

Lars G Johansson, geboren 1952 in Mölndal bei Göteborg.

Lars G Johansson, geboren 1952 in Mölndal bei Göteborg.

Während seiner Studienzeit mehrere Jahre in Schleswig wohnhaft.

Hier heiratete er die Tochter eines Mennoniten aus dem Großen Werder

und begann sich für sowohl diese Menschen und deren Schicksale wie

auch für das Gebiet als solches zu interessieren.

Lars Johansson ist Dr. phil. in Archeologie und Leiter des Welterbes Grimeton

Copyright © 2007 Lars G Johansson.